文:梁敬之

婚姻及家庭治療師及認可督導

事事有時節……哭有時,笑有時,哀悼有時, 舞蹈有時……(訓道篇3:1-4)

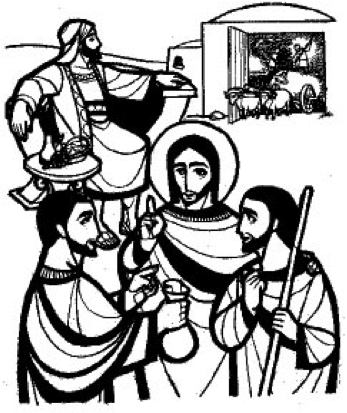

女的對我說:「先生,你不看一個人的性格?那你看甚麼?」

我回答:「看你們倆怎樣跳舞。」

她說:「跳舞?我跟他跳甚麼舞?跟他結婚那麼多年來,我們從來不只沒跳過舞,就連拖手也很少呀……」

我說:「那妳可有問他甚麼原因?」

她說:「問他?如果問他找答案就死定了!你問他問題,他永遠只是呆呆的對着你、沒反應、沒答案。他只是一根木頭,盯著你!你追他大半天,他才半死不活地吐幾個字:『跟你意思』。」

我問男的說:「先生,妳太太說的是真的嗎?」

男的聳一下肩,勉強地回答我:「唉,真又好,假又好,都是差不多吧。你說甚麼都好,最後都是她說的才算數……」

女的立即切入,打斷男的話,對我說:「你看!他就是這樣的無賴!」

男的低頭,無意再說下去了。

* * * *

很多時,我們用線性思維來看人際關係;基本論調是對方做「初一」,我們才被迫做「十五」。因為責任在對方身上,我們是受害者,所以需要改變的是對方,我們最多被動地配合。如果對方死性不改,我們也無辦法。

但若以太極陰陽、相生相尅等概念來看人人際關係,就會有完全不同的效果和出路。兩個來自不同背景的個體,各自有着不同的價值觀、思考模式、情感、文化、成長過程、經歷等是自然不過的了。當兩個個體交往時,他們會互相影響、連結,漸漸成為一個共同體,也慢慢形成他們的相處形態。當兩者開始交往時,他們的相處形態是富彈性而且容易改變的。但隨着時間或生活的種種因素影響,兩人的相處形態開始定型、甚至僵化。直到有一天,他們固有的相處形態除不能有效地處理他們的挑戰和關係外,它可以能是有害的,甚至荒謬的。

以同樣的概念,一個家庭的相處形態也是這樣的慢慢形成,只是比兩個人的相處形態更複雜。

兩個人常見的相處形態,可粗略地分為十種。我會逐一簡介一下。

第一個相處形態是「你追我逐(Demand / Withdraw)」。

在這相處形態中,其中一方是「追逐者」,他/她比另一方要求更多,表達更多、更主動、也更強烈等等。而一方是「退縮者」,他/她會顯得被動、沈默、無主見、退縮等等。舉個例子:太太囉蘇、多說話、不斷要求;丈夫會退縮、被動、回應冷淡 。因此,太太更囉蘇、更追求丈夫的回應、更不耐煩;丈夫也因而更退縮、更不回應、甚至跑掉。

這種「你追我逐」的互動模式,不只在兩人之間關係中出現,在父母跟子女之間,尤其是父母跟青少年之間,更是常見。

文首片段中的男女,就是「你追我逐」互動模式的一個例子。要打破這模式,原理其實很簡單:追者不再追,跑者不再跑。說的容易,但實行很困難,因為他們的互動模式已經形成很多年了,怎可能短短時間內打破這惡性循環?

「事事有時節……」(訓道篇3:1-8),在變化多端的人生旅程中,我們的婚姻及家庭舞蹈都應不斷改變,時快時慢、時親密時分開,隨生命的旋律而共同起舞。

Follow

Follow