文:Vitor Teixeira

譯: 余漢釗

面對着在西歐出現如雨後春筍湧現的異端、社會運動及偏離教義的思想,而商業發展蓬勃的大城市演變成政治中心,人們重新從福音及貧窮中找尋救恩和完美,教會對此作了甚麼的反應?教宗及教會高層是否作了相反的應對行動?他們為自己的權力作努力,用教會的白袍覆蓋着整個歐洲。基督信仰達到了顛峰,教會的神權政治統領着一切。不過,並不是所有人都接受它,換句話說,那神權政治只是一種負荷。

毫無疑問,依諾增爵三世(1198-1216)是中世紀眾多教宗中的教宗。他擁有最高權力,那年代教會的權力無以復加。但亦因此,產生了很多矛盾,而該等矛盾的後果比矛盾本身還更嚴重,並成為了中世紀基督教的一大污點。依諾增爵在肯定其權力及其高人一等時說過:「教宗比天主低一等,但在所有人之上。」。1209年,他核淮成立一個修會,它就是由一位蓬頭散髮,穿著粗衣麻布和破舊長袍,但很謙遜、簡單和只用直覺的人所創立,他就是聖方濟各.亞西西(Franciscus de Assisi)。這位貧窮的聖人感動了依諾增爵,令他從高高在上的寶座下來向方濟各問好。他們兩人都是追求同一的目標——人類的救恩,但所用方法及途徑各有差異。在那裡兩種救恩方法進行了交會,一方是階級及組織,另一面是直覺和謙遜。

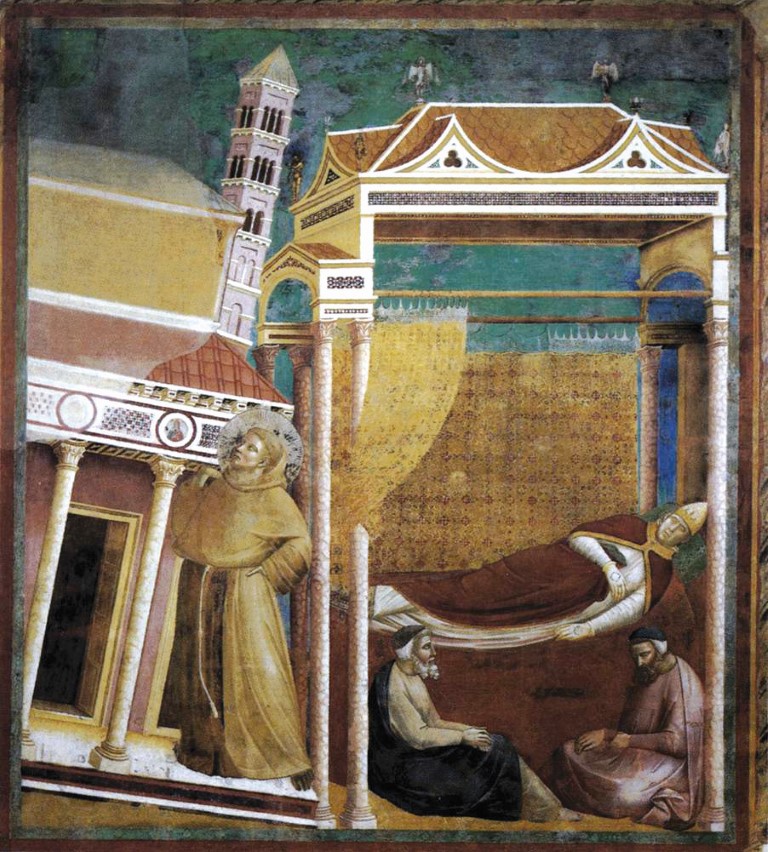

曾經有過以下的傳聞:教宗當時憂心掛慮教會面對道德的淪亡,有一天發了一個夢,夢見一個悔罪的年青人把危機重重的教會背在肩上救了出來。當一個窮苦及打扮像個乞丐的年青人來到羅馬向他申請批準成立一個兄弟會的時候,依諾增爵立即認出了這個年青人就是方濟各,並批準他成立修會,那就是小兄弟會(Ordo Fratrum Minorum)。

教會從十一世紀開始便已經建立了一套對轄下的組織的管理制度,確定了該等組織的領導權限。精心設計了其權力範圍,擴大了教會的監察手段,讓它能穏定地去達到其目標。當然,貧窮運動派在這兒找到了一個攻擊的缺口,那就是聖伯多祿捐獻(Denarii Sancti Petri)。這是收集到各地信眾送到羅馬的捐款,還有對聖堂、隱修院、修道院和學院征收的稅款,探望該等地方的入場費,以及發給新的總主教的披帶(Pallium)等等,都是捐獻的來源。

教會——真正的權力中心

教會法典的制度化及內容逐步擴大是教會通過司法組織來鞏固其權力。但異端人士、群眾及社會上不幸之人卻大聲疾呼地要求更多的信德,而不是法律及重稅。他們控訴教會只為鞏固權力而工作,教會法典只是為了讓教廷更易執行其司法權。當一個基督徒上訴至羅馬的時候,可見教會法律凌駕普通法律之上,及教會之勢力。財政及法律全集中於羅馬。

掌控這些機器的人就是教宗,而其權限卻不斷地變得專有的和包羅廣闊,比如冊封聖人、任命主教、召開及主持會議、赦免重罪等,都是他的權限範圍。一切都是集中在教宗一人身上,他成為了最高及絕對的人物。這真的是教宗神權的年代,而其高峰期正是依諾增爵三世當政的時候。在他任內,教會法典已成形,教宗的權力建基在他至高無上的精神權威,這就神權政治的成因。不過,這權力亦更顯得其短暫性及俗世性,這亦是歸咎於教會法典、稅收以及某等事情受教廷干預更大於俗世政府。甚麼也逃不過羅馬的管治,但教廷本來只是管理基督徒的事務的。

在這時候,教宗亦自任基督的代表,是祂在世上有關教會及心靈事務的代理人。但不只如此,心靈上的事務及其關連的政治後果也是在他的管轄範圍內,反之亦然。讓我們看看英國的無地王若翰(John Lackland,1199-1216)的例子,他是獅心王里察的繼任人。他的獨斷獨行、無視教會的態度,讓教宗依諾增爵三世毫不留情於1209年把他判以絕罸,並把他推翻。他最後終於屈服及向教宗悔過。同時亦宣佈英國及愛爾蘭為教廷的屬國。

從十二世紀起,整個社會及民眾全皈依基督信仰,及受教宗最高權威的領導。雖然兩方的權力截然不同,但教廷把那兩柄劍(心靈及俗世)合而為一,把它們的所有活動全歸納到教會內。當然,如果想像此事是和平地發生,那是有點兒天真。反抗是非常之大,同時亦因此產生很多異端及抗爭運動,他們把這神權政治作為他們攻擊的目標。

教宗的絕對權威亦受到歐洲各地君王的反抗、特別是自德國方面的王國,以及其他政治組織,如由阿諾布雷西亞(Arnaldo da Brescia)所領導的「羅馬共和國」的政治運動(1144-1155),發動群眾反對教宗,令教宗在那動盪時期被迫離開了教廷。在這十年期間,可以看到教宗的世俗權力多麼脆弱,直至神聖羅馬帝國的紅鬍子腓特烈一世(Friedrich Barbarossa)出手打敗敵人為止。阿諾布雷西亞控訴教宗戀棧世上的權勢及財富,而最嚴重的指控是把教廷世俗化。最危險的是教廷以團結基督徒為名去取得世俗權勢,而這權力的誘惑是很吸引。因而產生了抨擊、群眾暴動、極端思想以及異端的萌芽。

Follow

Follow