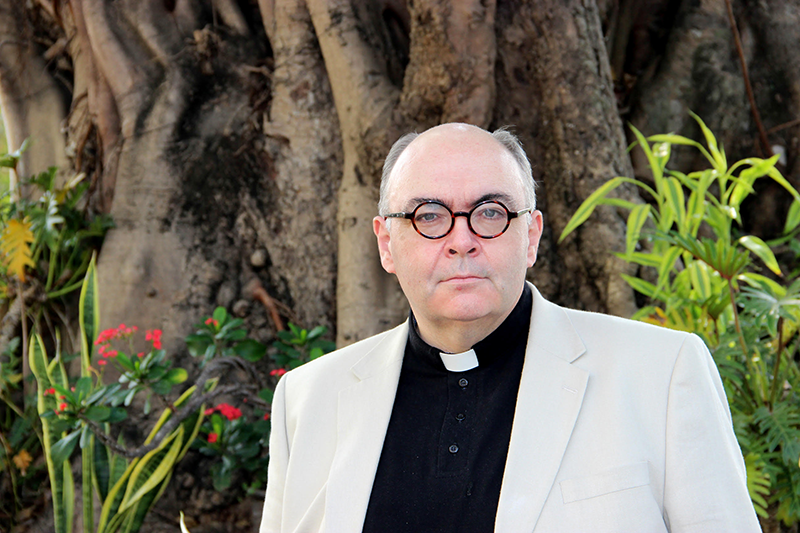

文:文祖賢神父

譯:吳志濠

我們探討過,人需要內在的道德「導航系統」——良知——和究竟無知怎樣可以影響它。我們應時刻跟隨我們的良知嗎?如果不是,在甚麼情況下,我們有責任跟隨它呢?今天,我們會探究幾個需要考慮的因素,來回答這些問題。

我們把這些因素分為三類:(1)關於良知所下的判斷(良知是在正確地還是錯誤地判斷);(2)關於良知的同意有多堅定(良知是肯定,是持有意見還是懷疑——參閱《速食哲學》第57篇);(3)良知所下之命令的堅定度(是否容許,或提議,或命令,或禁止)。讓我們詳細了解它們。

(1)正確或錯誤的判斷。讓我們回憶理智的三個運作:領悟,判斷和推理(參考《速食哲學》第7篇)。當領悟失敗時,我們稱其為「無知」(參考《速食哲學》第64篇)。當判斷和推理失敗時,我們稱其為「錯誤」。當良知判斷一些事情為善或好時,即使現實中它並非是好,或判斷一些事情為惡,而實際上是善或好的時候,我們都稱其為「假」或「錯誤」的良知(例如,一個學生可能覺得他在「進行研究」,但實際上是抄襲他人的作品;一位醫生可能覺得他正在協助某人「有尊嚴地離世」,但實際上他是在殺害一位無辜的人)。但當良知判斷惡為「惡」,善為「善」時,我們稱其為「真」或「對」或「正確」的良知。但判斷為正確或錯誤的參考點是甚麼?道德律(參考《速食哲學》第62&63篇)

(2)良知的同意有多堅定(參考《速食哲學》第57篇)。

(2.1)肯定。一個人堅決地深信一個行為或它的道德性。要肯定事情,我們需要學習和反省事件和它的相關道德規條。

(2.2)意見。這態度是暫定的態度。一個人傾向於思考某些事情為善或好,惡或不好,但他對犯錯的可能性持開放的態度。但在重要的事情上,這人在行動以前,可能需要探討更多(意見),以獲得更大的肯定度,然後繼而行動。

(2.3)懷疑,一個人在懷疑時,他仍未作出任何判斷。在懷疑的良知下行動永遠是不恰當的。這猶如說:「我不關心我所做的是好或不好。」他需要在行動以前先釐清懷疑。這裡我們見到這人對於獲得正在處理之事的資訊和正確的道德規條的培育,是多麼重要哦。

(3)良知所下之命令的堅定度。良知可以容許,或提議,或命令,或禁止。我們要留意一個重要的規則:當判斷是肯定時(不只是持有意見或懷疑),和命令或禁止時(不只是容許或建議),這人有責任去服從他的良知。《天主教教理》第1790條寫道:「做人,必須要服從良心的確定判斷。如果有意違背這樣的良心判斷,便是自暴自棄。」

Follow

Follow