Related Articles

【聖言心語】常年期第三十一主日(丙)

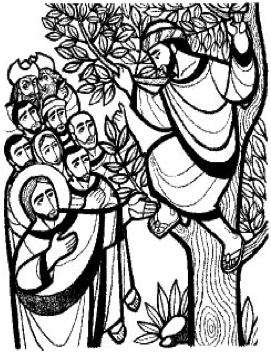

文:林文森神父 耶穌會士 路加 19: 1-10 ,「人子來,是為了尋找並拯救迷失了的人」 今天我們將繼續上一個主日的主題,探討天主對罪人的態度。耶穌經過一個名叫耶里哥的城市。有一個人名叫匝凱,他不僅是一位稅務員,而且還是稅吏長。他就好像現代的大毒梟一樣,利用上千人的生命,換得自己的富裕。匝凱想要親眼看看耶穌,但是因為個子小,在周圍擁擠的人群中,他無法看到耶穌。因此,儘管他是一個有身分地位的人,他卻毫不猶豫地爬上一棵樹,只為了看得更高更遠。很多時候,我們不能在生活中看到耶穌,是因為我們身邊都擠滿了和我們想法不同的人。想要清楚地看見耶穌,我們經常要遠離人群和承擔風險,承擔失去我們尊嚴的風險。想像一下匝凱的驚喜,當耶穌抬頭一看,對他說:「匝凱,你快下來!因為我今天必須住在你家中。」耶穌對匝凱說得這些話是多麼得美妙阿!如果耶穌也對我們說話,那該有多好!在每一次的聖體聖事中,祂向我們發出邀請,希望可以進入我們的生命中。匝凱迅速地從樹上爬下,高興地歡迎耶穌進入他家。

教區主教公署秘書長辦公處通告

CN/10/019/2018 教區主教公署秘書長辦公處通告 2018年普世傳教節 本年十月二十一日(主日)是普世傳教節。 教宗方濟各為此發出文告,想和我們一起深入思索,我們從基督那裡所領受的傳教使命,今年的主題是:《讓我們偕同青年人,將福音帶給每一個人。》,全文可在下列網址瀏覽: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions.index.html 當日的彌撒中,可選用「為福音的傳播」(羅馬彌撒經書) 之經文,及常年期第二十九主日的讀經。 各大、小聖堂內有信友參與的彌撒中,司鐸應鼓勵他們按教宗的意願慷慨捐獻;募捐所得的款項,請送交主教公署轉寄宗座,以示澳門教區對普世教會傳教事業的支持。 十月二十日(星期六) 晚上八時正,於祐漢聖若瑟勞工主保堂將舉行祈禱會,歡迎各位出席參與。我們每一個人都受召思索此一事實:「在這世上我就是傳教使命,我是為此而在這世界上。」 特此公告 秘書長 馬嘉道神父 二零一八年十月十日

Follow

Follow