(梵蒂岡新聞網訊)緬甸仰光總主教貌波(Charles Maung Bo)樞機上週天主慈悲主日(11)發表訊息,指出「教會接近子民的抗爭,蒙召在血泊和淚水中陪伴他們」。他又描述該國軍事政變後兩個多月來的局勢,令人民在血泊和淚水中走過「一道真正的苦路」。

所有分類 All categories

教宗寄語青年:天主對你們有所期盼

(梵蒂岡新聞網訊)教宗方濟各為教宗府講道神師坎塔拉梅薩樞機的新書作序。這本新書題名為《方濟各,使人歡笑的天主之人》(Francesco il guillare di Dio),內容是跟隨亞西西聖方濟各的和平弟兄(Brother Pacificus)講述的故事。 聖父教宗首先闡明,這本書是為有所追求的青年而寫的。因此,教宗渴望贈予他們及所有青年一番充滿尊敬和信任的話語。教宗指出,許多人或許讀到福音中耶穌的這段話時,會心生疑惑,即:「你們求,必要給你們;你們找,必要找着;你們敲,必要給你們開,因為凡是求的,就必得到;找的,就必找到;敲的,就必給他開。」(瑪7:7-8) 教宗表示,「這些美好的話語滿載了偉大而費力的許諾。然而,我們應當問自己:我是否認真對待這些話語?如果我懇求天主,祂真的會俯聽我的請求嗎?我要是尋求祂,會找到祂嗎?假如我敲門,祂會替我開門嗎?經驗似乎偶爾會否定這個承諾,不是嗎?這些話到底可不可信?它們會不會跟我聽到的其它許諾一樣,導致幻滅和失望呢?」 教宗由此想到,《聖經》的另一段經文能深入啟發上述的疑惑。《耶肋米亞先知書》寫道:「尋找我,必找到我,因為你們是全心尋求我。我必將我自己顯示給你們。」(29:13-14)教宗解釋道,「天主的確讓人能夠找到祂,但是唯獨那些全心尋求祂的人,才找得到」。 接着,教宗列舉了耶穌與人相遇後、許諾實現的例子。比方說:堅持到令人不勝其擾的寡婦、渴求真理的尼苛德摩、懷有信德的百夫長、在納因城痛哭的寡婦、想要痊癒的癩病人,以及渴望治好失明的巴爾提買。對這些人來說,「尋找答案成了至關重要的事」。他們每個人都有權利高呼《聖詠》第63篇:「天主,祢是我的天主,我急切尋覓祢;我的靈魂渴慕祢,我的肉身切望祢,我有如一塊乾旱涸竭的無水田地。」 同樣地,「一個人若能全心尋求,假若天主對他的重要性有如水源之於荒漠、大地之於種子、太陽之於花朵,那麼他必能找到天主」。與此同時,這也尊重了我們的自由,因為信德並非自然而然地賜下,卻與我們的投入有所關聯。信德「要求你親身參與、全然投入」。「它是一份需要加以期盼的恩典;在本質上,它是需要被愛的天主聖愛」。 有些人也許尋尋覓覓,卻找不到天主。為此,教宗問道:你對天主的渴慕有多強烈?「卯足全力、用心尋求祂,祈禱、懇求、呼喚、吶喊,而祂,正如祂已許諾的,將被找到」,因為「上主希望你尋求祂,好讓祂能找到你」。教宗引用納齊盎的聖額我略(Gregory of Naziansus)的名言:「天主渴望被渴慕。」(Deus sitit sitiri.)對此,教宗闡述說,「天主渴望我們渴慕祂」。當我們心懷這份意願時,祂便能與我們相遇。 假如祂今天敲了你的心門,又會如何呢?教宗表示,「上主召叫我們時,不希望我們有所妥協或遲疑,而是做出徹底的回應」。教宗在強調回應天主召叫的重要性時,提到了遠近馳名的「詩王」威廉(William of Lisciano)遇見聖方濟各的經歷。威廉的這個事跡類似於聖保祿在前往大馬士革的路上被一道強光擊倒在地的經驗,這位鼎鼎有名的「詩王」為聖方濟各的聖德而深感震驚,立即放棄俗世生活。在那一刻,「一個全新的人誕生了」:他不再是詩王威廉,而是成了和平弟兄(Brother Pacificus),內心洋溢着未曾有過的平安。從那天起,他全然獻身於上主,成了聖方濟各的一名親密夥伴,見證了信德之美。 教宗方濟各邀請青年閱讀這本新書,並表示「天主從未停止召叫」,祂孜孜不倦地前來與我們相遇,如同尋找迷途小羊的牧人,如同掉了錢後、在房屋裡點燈找錢的婦人,如同父親尋找孩子那樣。教宗指出,「唯有當你減少對其它事務的依賴,增進你最深的渴求,你才會聽見它在你內並在你周圍高聲而清晰的呼喚」。 天主一直有耐心地等待我們做出聖母瑪利亞那樣的回應:「看!上主的婢女,願照祢的話成就於我罷!」(路一38)教宗最後總結道:「你如果有勇氣放下安全感,向祂敞開自己,一個嶄新的世界就會為你而開;而你本身則會成為照亮他人的光。」 原文連結:梵蒂岡新聞網

羅馬宗座額我略大學開設「猶太學」碩士課程

(梵蒂岡新聞網訊)聖座教育部最近在宗座額我略大學開設「猶太學與猶太人關係學」的碩士課程。該課程由額我略大學的「貝亞樞機中心」籌備和管理,是兩年制的完整學術性課程。新課程將於4月21日的線上活動中進行介紹,也提供獎學金,以鼓勵來自全球各不同地區的學生前來羅馬修讀該課程。

國際神學研討會:司祭職的反思

(梵蒂岡新聞網訊)在當代社會和教會不斷變化的背景下,需要對司祭職進行更深入廣泛的反思。基於這個急迫的需求,教廷信理決定於2022年2月17日至19日在梵蒂岡舉行一次國際神學研討會,就「司祭職」展開廣泛的神學討論。

十人在海地遭綁架 七人為神父修女

(梵蒂岡新聞網訊)海地近年發生多起暴力事件,上主日(11日)又發生另一宗。今次的受害者是五名司鐸、兩位修女和三名平信徒。當地主教團公布了這一消息,並指出綁架者要求支付贖金100萬美元才能放人。這次綁架事件是在首都太子港東北部地區發生的。海地男女修會聯合會秘書長佩爾特羅普(Gilbert Peltrop)神父在一份聲明中公布了遭綁架的十個人的名字,在五位司鐸和兩位修女中,有兩人是法國籍。

「家庭聖人」若瑟(2)

文:甘天霖神父(聖母聖心愛子會)譯:陳靜怡修女(聖吳甦樂會) 瑪利亞訪親:向長者請益 瑪利亞邊哭邊跑,決定前往猶太山區去找表姊依撒伯爾。她只能與依撒伯爾討論,或許只有後者能夠理解她的棘手難題。我們經常認為瑪利亞訪親是去協助年老有孕的依撒伯爾。然而她在探訪三個月後就回去的事實指出另一個不同的故事。瑪利亞在依撒伯爾生下洗者若翰之前就已離開。當然,瑪利亞訪依撒伯爾,以及耶穌和洗者若翰在各自母胎中互相問候,其情節本身就是充滿懸疑的神聖故事。年長的依撒伯爾甚至在瑪利亞開口向她提及有孕前就稱後者為「主的母親」。針對自己的困境,瑪利亞從長者處獲得忠告和支持,以及繼續的勇氣。

【堂區與大學】(4)回憶往事

文:Joshua Un 旅行已經結束,當每個旅客踏出機場,回到自己的國家時之後,都要變回那個原本的角色。過去發生的一切,只能在記憶中回味。 逾越節三日慶典是一個最值得我們「回憶往事」的時間。可是,「回憶」與「回想」有很大的分別。能夠回憶的事,是曾經發生自己身上的事;能夠回想的事,是在歷史上發生過的一件事,這事可以與你沒有直接關係。那麼,我對於耶穌在這三日發生的事,是屬於「回憶」還是「回想」呢?

【向日葵之歌】諄諄善誘的師傅

文:羅芷芬 聖週四,終於完成了主給我的使命:陪伴老師與祂相遇。內心很渴望能與祂分享過程的點點滴滴,找尋祂賜予的祝福,聆聽祂的聲音,領受祂的話語。 「他每天清晨喚醒我,喚醒我的耳朵,叫我如同學子一樣靜聽。」(依50:4)是聖週五的早上,一片寧靜,我如常坐在窗前開始祈禱:「主,祢昨天曾陪伴我一起為老師洗腳,讓我看到他們得到釋放,煥然一新。祢是師傅,我是學生,我們曾一起合作。退省已完畢了,請讓我重溫祢的慈愛,幫助我尋找祢的臨在。」

【速食神學】(124)誰可以施行和領受堅振聖事?

文:文祖賢神父譯:吳志濠 誰可以施行堅振聖事? 《天主教教理簡編》第270點說到:「主教是堅振聖事的原本施行人。這表示領堅振者與由宗徒傳下來的教會的連繫」(主教們是宗徒的繼承者)。 「若由司鐸施行這聖事(這是東方禮教會的通常做法,而在西方禮教會則屬特殊情況),領聖事者與主教及教會的連繫,便藉主教的合作者:司鐸,及藉主教所祝聖的聖化聖油,表達出來」。

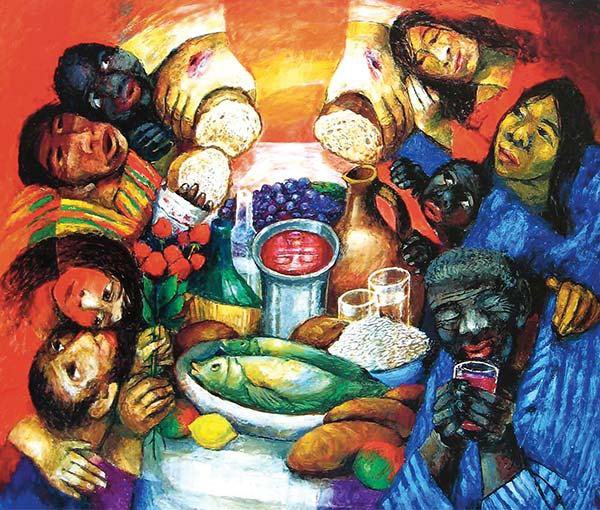

【聖言之光】復活奧蹟 天主慈顏

文:梁展熙 乙年復活期第三主日 我們在第一主日的時候說過,從教理講授的角度來說,復活期就是「釋奧期」,是教會解開在復活節當晚或當天我們所領受或更新的入門聖事(指聖洗[、堅振)和聖體[即感恩]聖事)經驗當中的奧秘。今天福音選讀的開首句,就為今天禮儀的主題定了調:門徒們【指厄瑪烏二徒】「在擘餅的時候」認出了耶穌。就像基督的首批門徒一樣,我們也在擘餅中認出了一號人物。但是,我們所認出的究竟是誰?認出了這號人物的我們,之後身負甚麼責無旁貸的義務?