專訪普世博愛運動歌詠團

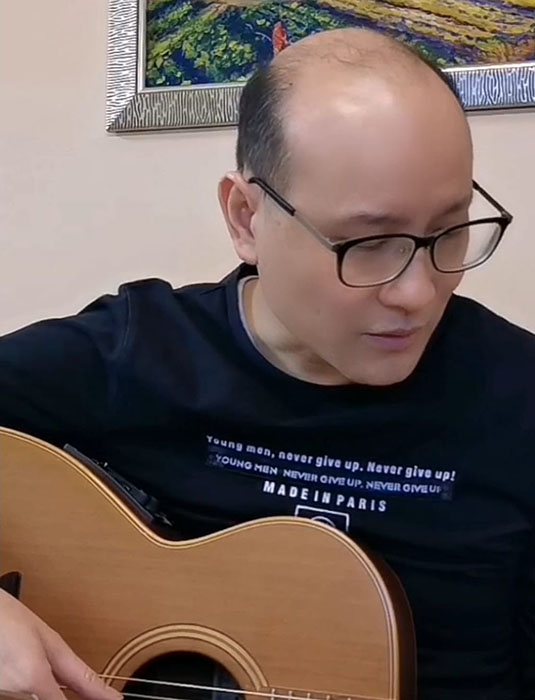

歌詠團召集人黃卓威:合一首要是活出互愛的精神

每一年澳門基督信徒聯合祈禱會,都會有讀經、見證分享,以及獻唱歌詠;而天主教會每一年都會邀請普世博愛運動的歌詠團,獻上切合主題的歌曲。今年,歌團選擇《默亞西》這首曲目,而作曲的正是歌詠團召集人黃卓威(Inacio),並與《號角報》分享他撰寫曲目的過程,以及對基督徒合一這意向的看法。

為何您們會特別在今次及以往的聯合祈禱會上奉獻歌詠?

實在是因為機緣巧合,但主要因為天主教、基督新教等各個單位,都會為這個聯合祈禱會來奉獻,或來作見證,其中一部分需要奉獻詩歌。為我個人而言,我也十分樂意地以歌聲去讚美天主,所以都是一個頗簡單的動機。天主教教會內有許多不同的團體,而我自己屬於普世博愛運動,我們亦不時會聚集了一群喜歡唱歌的天主教朋友,所以實在是巧合之下,便參加聯合祈禱會、奉獻我們的歌聲。

您自己參與聯合祈禱會有多少年呢?

我記得於2001年回到澳門,回來後已開始參與祈禱會,一直到現在。所以參與都有超過20年了,當時也是獲邀參與獻唱。

您們這個歌團成立了多久?還是一個比較隨性的團體?平時您們會在哪些場合獻唱呢?

我們可說是一個十分隨性的團體,因為不同的時代、不同的時候,都有不同的人來參與,只是很多時都是我去召集參與獻唱的人;我們也沒有特定的場合獻唱的。有時候我們會在婚禮獻唱,有時在祈禱會(如今天的祈禱會),有時則在一些活動中,例如我們自己的活動——瑪利亞之城,我們也會在當中唱歌的。

今天您們獻唱的《默西亞》,聽說是您自己的創作……?

這首《默西亞》並不是新作的歌,許多年前已經作了這首曲目,只是今年祈禱會才用來獻唱,因為內容切合今年的主題……

在您的眼中,信仰在您創作歌曲上擔當着一個怎麼樣的角色?

多數我作的歌曲都是來自我信仰的啟發,一些感召,或者是別人的經驗,我再以音符的方式呈現出來。其實《默西亞》這首歌,也有我自己的啟發。其實這首歌,是源於普世博愛運動創辦人盧嘉勒女士來到我們這地區,她八十年代到訪香港,我當時並沒有在場參與,只是後來看過錄影片段。她當時以中國人移民要帶「飯煲」的趣事,來作一個比喻:「因為愛吃米飯的中國人,到外國若不能吃飯會很難受。同樣,如果天主要藉着聖子『移民』來到地球時,祂會帶些甚麼呢?祂會帶自己的生活方式,就是聖父聖子的那份互愛。若聖子不帶着這種生活方式,我們人類是無法感受的。」

盧嘉勒女士這個比喻十分深刻,我到現在仍然記着,耶穌是帶着自己的生活方式:愛。所以這一首歌中的歌詞,人們寄望去找尋那一顆星——就好像鍾志堅神父在分享中提到——我們在尋找這顆星時,需要找到的那一份生活方式、那一份互愛方式。如果我們每個人都是以這種互愛方式生活,這也正是天主所渴望我們生活的方式。

您認為每名基督徒,要以怎樣的態度去面對基督徒合一這個議題呢?

就好像我們普世博愛運動的團體中,我們有些夫婦屬混合信仰( 一位是天主教徒,一位是基督新教徒),他們其實也是作同一個見證,他們相信同一個耶穌基督。雖然在信理上,大家可能會有一些不同的意見或信念,但精神卻是同一樣的:實行耶穌愛的誡命。兩名基督徒應該是互愛,去見證耶穌基督。

所以在我們——不論是天主教徒、基督新教徒——都是一樣的。我以往都有接觸過不同宗派的兄弟姊妹,以前在外國也曾與他們生活。我覺得他們也是我的兄弟姊妹,只是不同的宗派;在人性上、在人的生活角度上看,他們沒有甚麼不同。所以當你問我能貢獻、奉獻甚麼時,我會說是貢獻我們的見證;這份見證就是以互愛一起生活。

您覺得每位教友、平信徒,在基督徒合一的工作上,需要做些甚麼或回應甚麼呢?

在參與過多年聯合祈禱會的經驗中,我確切感覺到主辦單位的確渴望推動一些東西。所以每一年的祈禱會都會邀請不同宗派作信仰與經驗分享和見證,去愛社會上一些有需要的人、被遺忘的人;期間亦會發現,各個宗派其實也有做類似的工作——愛德工作。其實可以看到主辦單位想透過彼此間的合作,去一起推動實質上的愛德工作,從而宣揚耶穌基督的愛;這份愛也是各個宗派一致認同和深信的。基督徒合一,不能只是說話、流於表面,而是必定要有一些工作確切地做出來。

如果只是說「大家是兄弟姊妹」,這只是一個概念,是不足夠的。參與祈禱會已經是一個好的開始,再進一步就是其他的活動;我們也曾經試過作不同宗派的音樂分享。我回想起那些活動參與人數也頗多,但他們回去後在「基督徒合一」的層面上會做甚麼呢?這也需要日常生活作見證,彼此作愛的服務,這才是最重要的。

Follow

Follow