文:施莉德

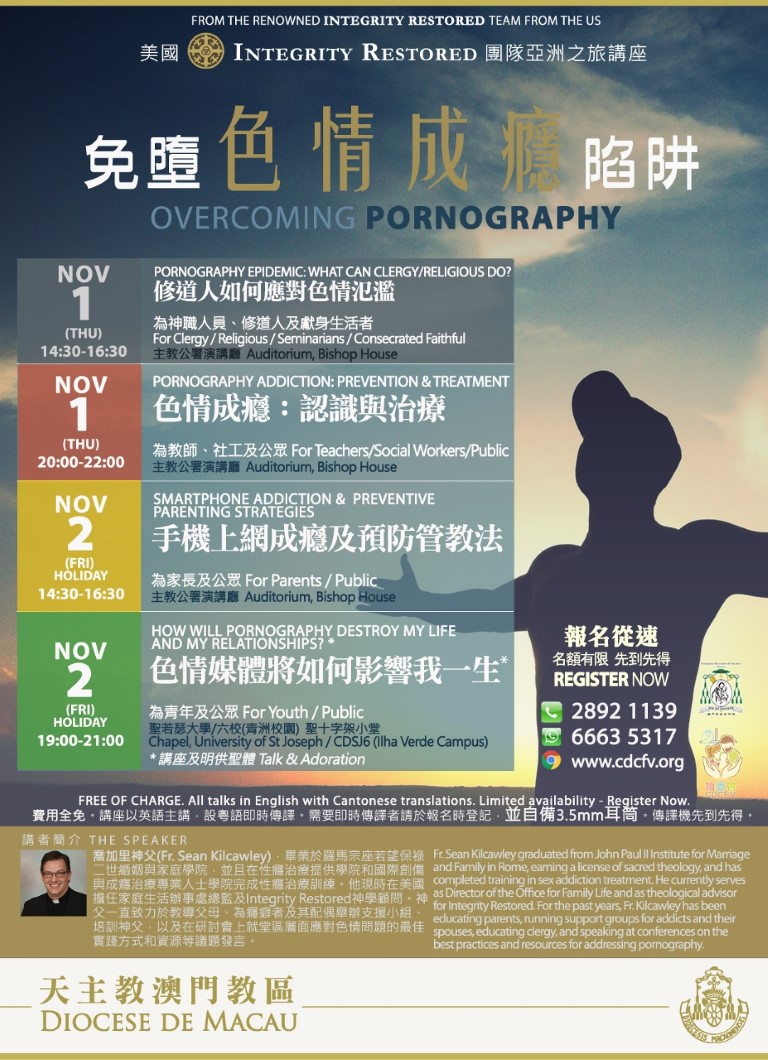

在傳統的禮儀年曆中,聖體聖血節(Corpus Christi)是在天主聖三節後星期四。今年,教宗方濟各將聖體聖血節移到主日,目的是要喚起更多的教友,加強對聖體聖事的熱愛。因此,本澳教區亦於本主日,舉行聖體出遊和講座。藉此,培養教友對聖體中的耶穌,有一份最基本的熱誠與敬禮。

聖體聖血節建立於十三世紀,在比利時一個名叫里葉日(Liege)的地方,聖茱利安納(Julienne de Mont Cornillon)修女發起對聖體的敬禮。聖女五歲父母離世,成為孤兒,十三歲開始修道生活。

聖女自十六歲起,日夜看見一個圓形的明月,呈現在她眼前,月亮中間呈現出一條黑帶。有一次耶穌顯現給她,說這圓形的明月,便是教會一年四季週期性的各種節日,那條黑帶指的是,全年瞻禮中還缺少一個瞻禮。

雖然,教會在聖週四,有紀念耶穌建立聖體聖事,但聖女認為,逾越節三日慶典的莊嚴,蓋過聖體聖事的奧秘訊息。所以,在神視中,耶穌向她表示,教會需要一個特別的慶節,來恭敬基督的聖體與寶血。茱利安納把神視的情形銘記在心,可是人微言輕的她,對此不敢有所表示。

在茱利安納三十三歲時,她當選為修院院長。看到神視後的聖女,沒有真正的推廣此事,純粹與人分享自己的想法。隨後,又與一名隱修女伊華(Eva)、另一位修女,以及告解神師雅各伯.龐德隆(Jacques Pantaléon)神父分享而已。

當時,龐德隆神父、巴黎大學校長和其它神學家,都表示對設立恭敬聖體聖血節,沒有反對的理由。不過,在這政教紛亂的時代,此推廣受很多信友的反對和阻撓,聖女甚至兩度被迫離境,流亡各地,求乞度日。即使她後來獲撒西尼女修院院長收留,但不久後戰事爆發,修院被毀,聖女與撒西尼女修院院長, 需逃往另一間修院。聖女暮年貧病交迫,病逝時只有院長和另一位修女在旁陪伴,終年六十五歲。

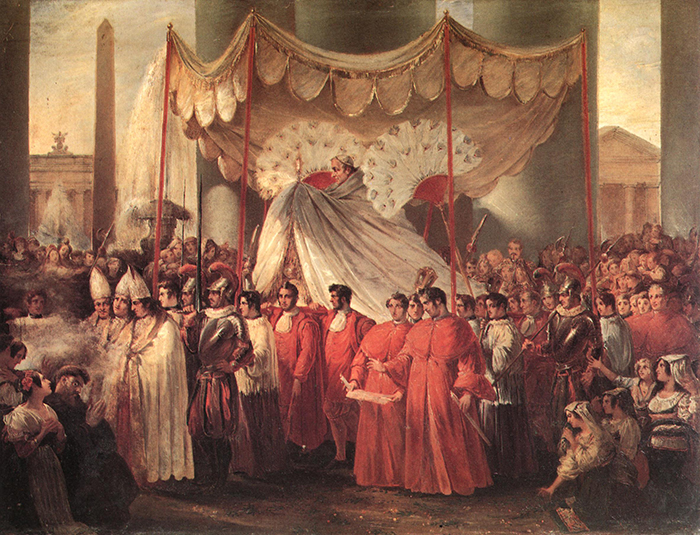

茱利安納離世後,伊華隱修女則繼續向外推廣聖體聖血節。而聖女的告解神師龐德隆神父,後來成為教宗烏爾巴諾四世(Urbanus IV)。1264年,他在下令調查了一個發生在意大利博爾賽那的聖體奇蹟事件後,頒布了《在離開這世界之際》(Transiturus de Hoc Mundo)通諭,下令普世教會的神職人員慶祝該瞻禮, 並邀請聖多瑪斯.阿奎那(St. Thomas Aquinas)為此瞻禮,寫了五首讚美詩(Hymns)。到了1317年,教宗若望廿二世,便推行至教會慶節。

即使,聖體聖事在每一次的聖祭中,都被隆重地慶祝了。但是,在此慶節中,我們特別光榮基督的聖體與寶血。當然,我們能在任何時候,以我們的心神喚起對聖體聖事的敬禮,但這樣的方式,並不能讓我們獲得基督真實的臨在。然而,在祝聖聖體聖血時,耶穌基督實質上的確臨在於我們中間。

聖體聖事是耶穌基督親自建立,亦是耶穌給我們旅途上教會的珍寶,更是耶穌給我們在世的人的生命之糧。我們的信仰生活,都應該以聖體聖事為中心、應在每天的生活中,多朝拜聖體、默想聖體的奧秘。教宗保祿六世曾在《信德的奧蹟》(Mysterium Fidei)通諭中建議教友,每天「不要忽略朝拜聖體的善功,聖堂裡保存聖體的地方,宜按禮儀之規定,選定顯貴之部分,以期使聖體盡可能的受到光榮。朝拜聖體乃表示感激的標誌,表現愛情的行動,並對確在此地的吾主耶穌,表示知恩感恩的心情。」因為聖體聖事的尊嚴,不單只在成聖一刻出現,而時無時無刻、在大小聖堂中聖體中出現,「耶穌與我們同在,即是以後在大小聖堂內供奉的聖體,也真是基督本人—厄瑪努爾—『天主與我們在一齊』。」

無疑地,聖體聖血節的建立,就是要重申、並加強教友對耶穌真實臨在的事實。聖體遊行本身與教會禮儀和靈修生活,擁有密切的關係。每一次的遊行都在提醒著我們,基督徒的生命是向著天國,不斷地前進,邁向天主。在聖體遊行中,在基督聖體的臨在下,我們的意念應該朝向天國。

「耶穌基督,請保存我們,增加我們,聖化我們。」這一句短誦,來自筆者一位敬重神長所創作的樂曲。願我們在本主日,特別在聖體出遊中,重燃我們對聖體聖事的愛火,我們每天也不妨多以短誦,來表達我們對聖體的敬愛。

Follow

Follow