文:Joshua Un

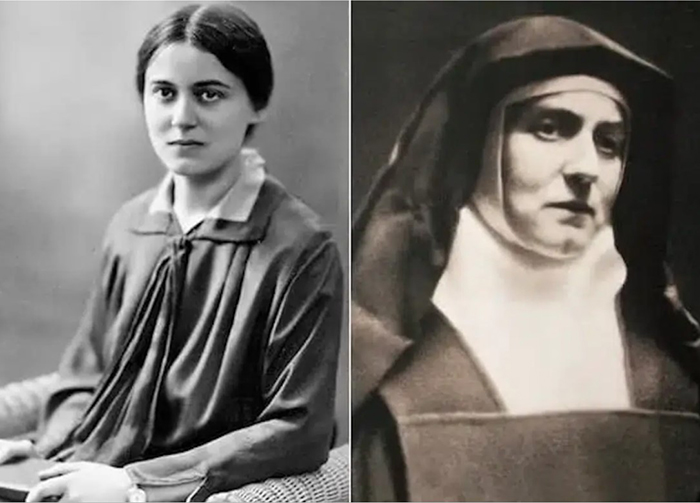

埃迪特.施泰因(Edith Stein)1891年出生於德國伯萊斯勞(Breslau,現今的波蘭華沙) 的一個猶太家庭,在青年時期放棄她的猶太教信仰,及後成為現象學創始人胡塞爾(Edmund Husserl)的門生。1921年,在朋友海德薇(Hedwig Conrad-Martius)家中閱讀過聖女大德蘭的自傳後,便對天主教信仰產生了興趣。雖然海德薇是一名新教路德教會信徒,但她獲得了批准,在1922年成為施泰因的代母。施泰因後來成為加爾默羅會的修女,更名十字德肋撒本篤修女(Teresa, Blessed of the Cross).1934年,她在奧斯威辛集中營毒死。

斯泰因1988年10月獲時任教宗若望保祿二世冊封為聖人,她是歐洲六大主保聖人之一。在同年9月,教宗頒布《信仰與理性》(Fides et Ratio)通諭。通諭一開始時便說:「信仰與理性像兩隻翅膀,使人精神飛揚,瞻仰真理。」施泰因就是一個在現實生活中完美活現這對翅膀的人。因此,正如文章標題所指的一樣,筆者特意向各位介紹施泰因三個獨特的角色,並反思她如何從「這兩隻翅膀」提升至對「真理的默觀」。這個反思帶出另一個問題:信仰和理性是如何融入到我們的基督徒生活當中呢?

施泰因從未離開過她的哲學思想。雖然用幾句話來解釋她的哲學思想並不是容易的事,但簡單來說,她的哲學是要帶出:每個人都是獨一無二的。也就是說,我們不僅是不同物種中的其中一種,或被定義為理性的存有。要是這樣,「我」這一詞將變得毫無意義,因為個體會被淪為大多數中的一個單位,「我」隨時會被他者的「我」取代。施泰因的哲學,強調每個人是不能重複的。在這種理解下,就道德問題而言,關於善的真理應首先讓人在內裡認識,然後接受,而非從外強加於一個人身上。一個好的規則,不應像從雲端下載到手機的程式般,直接地附上人的認知中。因為每個人不單是「人類」中的一個單位,更是擁有獨立個體的尊嚴。彰顯這份獨立性就要讓人去經驗,去選擇。這一點不會導致個人主義或相對主義。反而更能說服一個人去經驗美善,而非作出懷疑,或將個人的看法和觀點至於無上。在施泰因的寫作中,她重新著重一個人的價值:人把原始股一種構建社會公認為 善的工具。一個人能從自己的內心經驗何謂好、何謂善,而不是定義和構建它。固然,是非、對錯,有時難以必然地劃分,但善惡的對立,人必須堅守,且是從內在的經驗中,看到善惡之分。

一位活躍的哲學家,後來成為一名加爾默羅隱修女,在這種皈依轉變中,她與天主的關係發揮了關鍵的作用。哲學能夠證明天主的存在,但只有透過祈禱的生活,才能建立與天主的個人關係。與其介紹加爾默羅的靈修傳統,默觀的元素可能更大程度上影響施泰因的隱修生活。不要以為這樣的生活與我們沒有關係、與我們十分遙遠。花片刻的時間跪下、開始與天主的對話,就是進入默觀之門。有些人將這種時刻視為他生活的一部分,並將其延伸至整個生命——我們稱他們為默觀者。但有些人可能會把它視為一個應用程式,想用就用。作為平信徒,我們可能忙於照顧家庭和工作,要活出一個隱修般的生活看似一點也不現實,但事實並非如此。基督徒的生活和日常生活不應分為兩部分:沒有人能從「主日基督徒」搖身一變成為「平日基督徒」。基督徒生活的泉源就是祈禱。施泰因皈依加爾默羅神修的經驗,表明與天主的關係必須建立於祈禱之上。以聖女大德蘭的話,默觀將成為我們基督徒生活中滋養與天主關係的甘露。

默觀和行動不應被分為兩個極端的立場;同樣放在理性與信仰上,也是如此。我們不是向腦海中一個形象或想法的天主祈禱,而是一位真實的天主;這位真實的天主,喜歡與我們每個人建立關係。就如,當兩個人處於戀愛關係——特別是熱戀關係——中時,二人往往彼此相似。要擁有這種關係,我們需要渡一個祈禱的生活,因為這是信德得以進入這段關係的唯一合適途徑。另一加爾默羅會的聖十字若望(St John of the Cross)曾說,熱力是能將木炭變成火的唯一方法。在這比喻中,信德和祈禱生活是把我們變成肖似天主的熱力。若單憑理性,我們只可以知道天主的存在。於一段關係裡,沒有人會滿足只有空洞的存在,而是渴望更進一步地了解對方是甚麼。我們的基督徒生活,應將「信仰」和「理性」化成兩隻翅膀,好能讓我們提昇至真理的奧秘。

原文以英語編寫,本報編譯

Follow

Follow