一. 基本資料

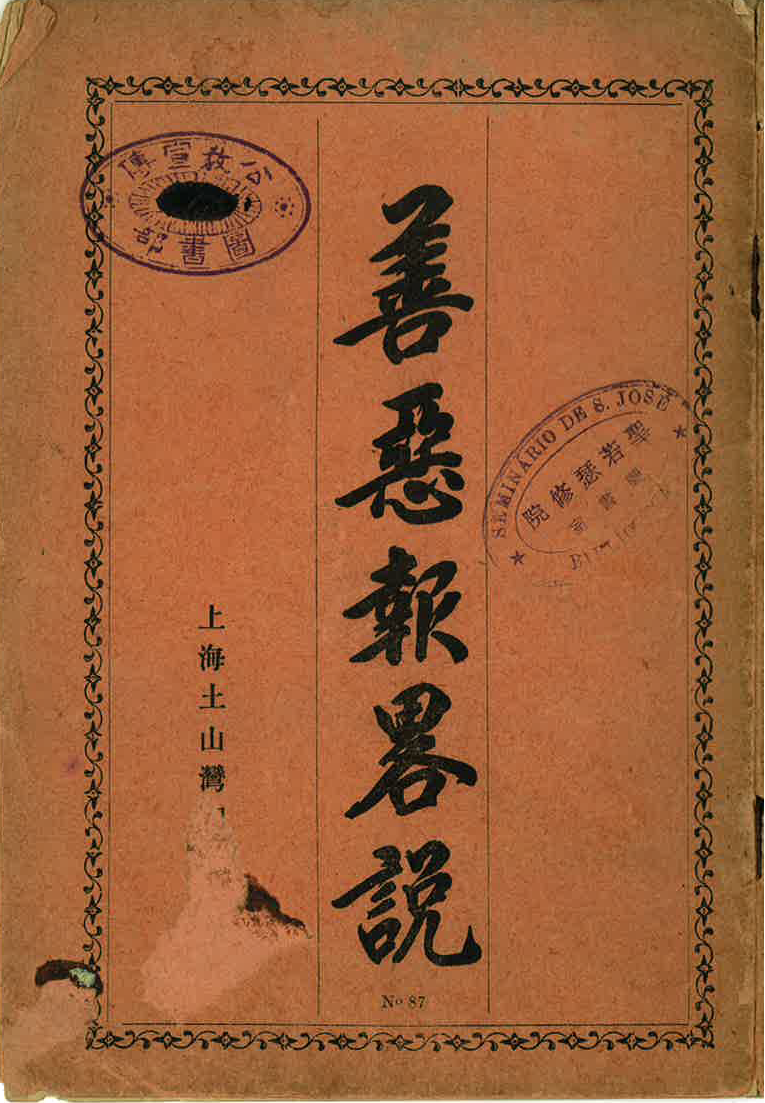

南懷仁(Ferdinand Verbiest, S.J.)著,《善惡報略說》,上海土山灣印書館第六版印, 1933年,13頁。

二. 簡介

比利時籍耶穌會士南懷仁神父(1623-1688)也許是明清時代其中一位非常著名的人物。他在中國傳教時為朝廷擔任欽天監一職,繼承湯若望神父(Johann Adam Schall von Bell, S.J.)在科學知識,特別是曆法計算方面的貢獻。他深得當時在任的康熙皇帝的信任,促使清朝撤銷當時因楊光先引發對天主教的迫害。死後獲皇上賞賜,與利瑪竇、湯若望同在北京的滕公柵欄內主懷安息。

《善惡報略說》成書於康熙九年,即公元1670年,於北京刊行出版。修院所見的版本為上海土山灣的第六版,相隔二百多年仍翻印此書,足見內容仍然有相當重要的價值。時值南懷仁神父經歷完楊光先《曆獄》的迫害,中國對傳教事業的壓制漸漸得到緩解。正如本書序言所言,南懷仁神父希望回答朝臣一個關於天主教教義與中國文化相交之後所產生的問題:為何善人在世要受苦,而惡人反而在世享福樂?著者以精煉的文言文,分十五節扼要地辯釋天主教與佛教在賞善罰惡問題上的分別。文章以比喻及例子貫穿全文,並多次引用利瑪竇所著《天主實義》的觀點,強調善惡的賞罰實來自天主的審判。

全文雖以文言文書寫,讀起來卻不太艱辛。文章流暢得好像是由中國人書寫出來的一樣。內容首先確立人俱有自由意志,成善成惡皆由人自行決定。因此,由人自主行善的才是真正的善功;由強迫的,或者是無自主權來行善的不能稱之為善。其次論說善惡之報雖有現世的賞報,卻不只是限制在現世。主體內容則以反證法為主,以佛教的輪回轉世信仰觀念出發,在多個例子中歸納出佛教學說最終會自相矛盾,來世因果報應之說不能成立。最終確定天主教對賞善罰惡的觀念,釐清對論題的疑惑。雖然出於針對佛教學說之意圖非常明顯,而且相關言辭鋒利,但是論證過程非常清晰易懂,例子在現今世代上亦通用,無論是用於神學研究或者協助一般信友了解教義都有相當的意義。

三. 引言選讀

- 蓋善者在世,如將士在戰場中,惡者為仇敵,當習勇以戰勝,立升天之功。故王者賞將士,不賞於臨戰之時,而賞於戰勝凱旋之日。世人不明此意,以為奉天主教者,天主必賞世間福祿,以定其心、勉其行善。如此謬想,猶之出仕者,思朝廷先賜以金帛,延其受職無異。天主原許以天堂永福,豈有先賜現前之福,延升天堂,受永福之理乎?

- 設令有奇貪異酷之官於此,朝廷雖知,而不削奪官爵,任其長享富貴,置之不罰,惟將應受之罰全歸於其無罪之子孫。又有豐功偉伐之官,卻罰而不賞,惟將應行之賞,全歸於其為惡之子孫享受,可乎?

- 如所云神貧者乃真福,為其已得天上國;為義而彼窘難者乃真福,為其已得天上國;爾倘為予彼咒辱、殘害、妄誣乃真福者,受苦時,可喜悅,既迨天國,必承隆報矣。知此則不必問敬天主者,天主何不降之以福?緣天主不以現世一時之福,惟以後世天堂永遠之福,為善報故也。

Follow

Follow